州委十二届九次全会提出“要加快推进乡村全面振兴,努力让农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火。”

近年来,延边州依托得天独厚的生态资源与精准的产业布局,让特色农业“活”起来、产业链“长”起来,一个个富民产业在延边大地扎根结果,成为撬动乡村振兴的“金钥匙”。

和龙桑黄撬动大健康产业新蓝海

在延边,一种曾被遗忘在深山密林中的珍稀菌类——桑黄,正悄然崛起,成为推动乡村振兴、撬动大健康产业发展的重要力量。从野生采摘到人工栽培,从传统药用到现代食品开发,延边桑黄产业走出了一条科技赋能、融合发展的现代农业之路。

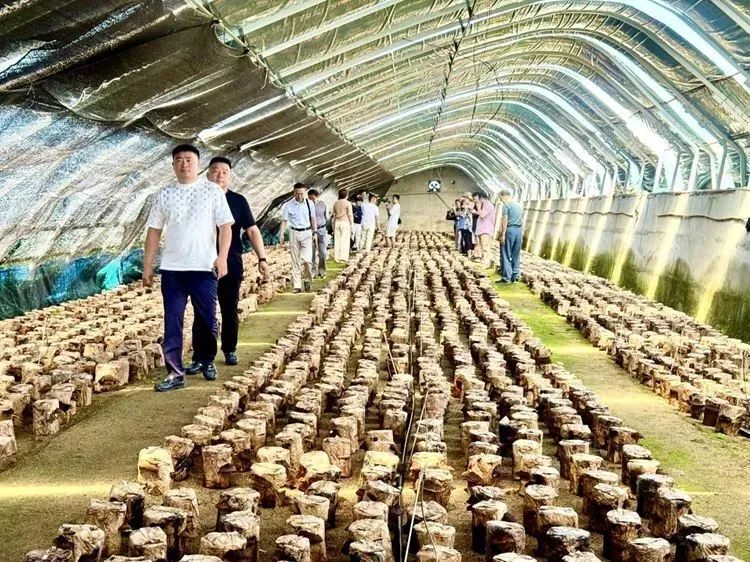

在占地450亩的全国最大桑黄种植基地——和龙市八家子镇的桑黄科技示范基地,一排排整齐排列的菌段上,金黄饱满的桑黄菌正悄然生长。这里不仅是全国最大的桑黄种植基地,更是延边桑黄产业从野生走向人工、从单一走向多元的缩影。

过去,桑黄因其稀有、药用价值高而被视为“灵芝中的王者”,仅在长白山深处的野生环境中偶有发现。如今,通过科技赋能和人工栽培,桑黄已实现规模化种植,成为当地百姓增收致富的“黄金产业”。

人工栽培桑黄并非易事。从选材、灭菌、接种到催芽、管理、采收,整个过程耗时超过40个月,堪称“慢工出细活”。但正是这种对自然规律的尊重与对品质的坚守,让桑黄在药食同源领域展现出独特的价值。

在和龙市八家子镇吉林桑黄生物科技集团有限公司,企业已初步构建起集种植、加工、研发、销售于一体的全产业链体系。公司拥有“黄之皇”“林珍源”两大品牌,产品涵盖桑黄人参、汤料包、压片糖果、固体饮料等多个品类,深受消费者欢迎。据不完全统计,和龙市桑黄种植面积已达1000亩以上,年产鲜品500吨以上。

企业不仅在菌种选育、栽培技术、药理分析、产品开发等方面取得显著成果,还申报了10项专利,获得9项科技成果。其产品已出口至新加坡、澳门等地,开启了拓展海外市场的崭新一页。

在八家子镇,桑黄种植已成为农民增收的重要渠道。桑黄是棚下经济作物,一亩地平均每年的收益在7万—10万元,真正实现了“小菌种带动大产业”的目标。随着桑黄产业园、智慧工厂、文旅基地等项目的推进,这一产业正逐步向三产融合方向迈进,成为推动乡村经济高质量发展的新引擎。

汪清木耳奏响全链发展新乐章

“快来尝尝我们的玉木耳莲子羹,与莲子搭配的不是银耳,是玉木耳。”近日,记者一走进吉林省延边朝鲜族自治州汪清县桃源小木耳实业有限公司办公楼一层大厅,企业负责人孙森便介绍起自家产品。

孙森说,玉木耳产品是公司近两年在发展菌棒生产、木耳栽培基础上新研发的,有别于传统的黑木耳和银耳,目的是进一步拉长产业链条,壮大当地木耳产业。

汪清县位于吉林省东部山区,地处长白山东麓。得益于优良的水质、近90%的森林覆盖率、适宜的昼夜温差,这里的黑木耳生长周期长、子实饱满、微量元素含量高,品质与口感备受消费者认可。2021年,汪清黑木耳荣获国家知识产权局地理标志证明商标认证。

2017年,桃源小木耳实业有限公司在汪清县天桥岭镇天河村投资建设了3.5万平方米的智能生产车间,可日产黑木耳三级菌棒15万袋。公司还建设了智慧温室木耳生产基地,80栋智慧化管理的吊袋栽培木耳大棚,可年产木耳约200吨。

说起汪清县木耳产业未来的发展,孙森认为,还需通过培育新品种、发展深加工、做强品牌把产业链条做长,把产业附加值做大。近几年,他们公司与一些网络平台共建数字化供应链,让木耳面、玉木耳羹、木耳乳酸菌等创新产品直抵网红直播间、连锁商超;还与一家日本企业联合开发了木耳脆片,市场销售情况良好。

截至目前,黑木耳产业已覆盖汪清县60%以上的行政村,栽培总量超6.5亿袋,年产黑木耳达3.5万吨,带动当地村民就业超过3万人,成为汪清县的一大富民产业。

安图菌菇激活县域经济新动能

在安图这片黑土地上,小小的菌菇正在释放大能量。近日,记者走进位于安图经济开发区的吉林顺源农业科技有限公司。一进入出菇生产区,便感受到阵阵清凉之意,这里精准调控的温度,为杏鲍菇生长营造了绝佳环境。装袋车间内,工人们正专注地挑选、分装,流水线运转得井然有序。

作为东北地区最大的杏鲍菇生产、加工企业,顺源农业已实现菌棒制作到成品包装一体化流水生产,日产杏鲍菇50吨、菌棒12万棒,产品远销欧美日韩。程明兴致勃勃地介绍:“我们还借助长白山的自然风光游,延边的民俗游和边境游,在龙井市打造了‘蘑菇村庄’旅游景点,希望通过品牌的溢价和带动,把中国的食用菌做得更大更强。”

该企业还通过“公司+农户+基地”模式带动周边增收,这种“造血式”产业扶贫模式,不仅解决了农村剩余劳动力就业问题,也为乡村振兴注入了新动能。数据显示,自2020年6月投产后,2024年总产值达3867万元,同比增长3%;今年上半年实现产值2755万元,同比增长28.2%。

龙井苹果梨酿出乡村振兴甜滋味

清晨的梨树叶上还挂着晶莹的露珠,“80后”果农梁作魁已在果园里忙得热火朝天。作为龙井市清水果树专业合作社的“当家人”,他正带着工人们在果园里忙碌着。

梁作魁2006年从外地回到家乡延边,选择在龙井市三合镇种植苹果梨。但那时候的苹果梨各家种各家的,你卖8毛我卖7毛,再好的梨子也卖不上价。于是,2010年,梁作魁把周边的果农召集到一起,成立了合作社,统一技术、统一包装、统一销售。这样一来,成本降了,价钱反而上去了。

说起这梨子为啥越来越受欢迎,梁作魁心里有本清清楚楚的账:一是请来了高校和研究所的果树专家,改良了苹果梨品种,提升了梨子的甜度;二是推广绿色种植,让果农少打药、少上肥,既节约了成本,果子也更健康;三是政府搭起平台,组织了直播带货,把苹果梨卖到了全国各地。他指着树上的梨说:“这果子,到秋天成熟的时候,甜度和脆劲儿都是‘杠杠的’。现在啊,不等梨子下树,订单就先来了。”

如今在三合镇,苹果梨已经成了名副其实的“黄金果”。梁作魁的合作社社员从最初的几个人发展到现在的100多人,年销售额达700多万元,最高时能有1000多万元。“这日子啊,就像我们种的梨子一样,越过越甜喽!”梁作魁笑着说。

从单一种植到全产业链开发,从路边叫卖到全国营销,龙井苹果梨这十年的变化,正是龙井市特色农产品转型升级的生动写照。在这片充满希望的田野上,乡村振兴的果实正在日益丰硕。

敦化烤烟按下智能增收快进键

眼下,敦化烤烟已迎来大规模烘烤期。众多烟农在智能烤烟房的助力下,真切体会到生产模式向节能增效转变的甜头,收获了更为丰厚的收益。

步入黑石乡烘烤区,浓郁醇厚的烟草香气扑面而来。烟农们娴熟有序地忙着编烟、送烟进烤房,每一个动作都精准流畅。烤房内,编好的烟叶整齐悬挂,静待蜕变。几天后,这些承载着烟农梦想与希望的“绿叶子”,将在炽热的烤房中蜕变为鼓胀烟农钱袋的“金叶子”。作为传统烟叶烘烤之乡,如今,昔日的煤炭、颗粒烘烤方式已被新型设备取代,省时省力的新设备为烟农带来了实实在在的便利。

在秋梨沟镇秋梨沟村的烘烤园区,烟农们正埋头整理刚从田里运来的烟叶。手指在叶片间灵活穿梭,很快就将一把烟叶整理好并整齐摞起,叶梢朝向一致、烟梗对齐,用力一压,一杆烟叶便编好了。烤房中央的挂烟架已搭起大半,烟农站在梯子上娴熟地挂着烟。据悉,该镇2024年引进18台空气能烘干机组,与传统烤烟方式相比,在节能和烟叶等级上都有了大幅提升。

一走进贤儒镇烤烟小区,便看到烟农们正紧锣密鼓地忙碌着,各家各户分类编烟、装炉。此前,村民们使用传统土烤房或颗粒烤房烘烤烟叶,存在燃料需求大、烘烤成本高、质量不稳定等问题。为帮烟农解决烤房难题,今年以来,贤儒镇积极向上争取项目资金,新建的12座智能环保电烤房赶在烤烟烘烤前期顺利完工。智能烤烟房以电能为能源,配备高精度传感器和信息化控制系统,通过控制器或手机APP,就能对烟叶烤制过程中烤房内的时间、温度、湿度等关键参数进行实时精准监测和调控,极大保障了烘烤烟叶的品质与稳定性。

作为烟叶主产区,敦化的探索正为延边州烟叶产业树立新标杆。更深远的是,智能烤房让“敦化烟叶”有了过硬底气。从守在煤炉边煎熬到指尖轻松调控,敦化用智能烤房改写的不只是一本增收账,更让这片黑土地上的“黄金叶”在数字化浪潮中焕发出新的竞争力。

图们香瓜铺就农户致富甜蜜路

在图们市凉水镇,得天独厚的自然条件为香瓜种植提供了沃土。当地通过规模化、特色化经营,让香瓜产业茁壮成长,成为带动农业发展的“甜蜜事业”,有效促进了农业增效和农民增收,成为乡村振兴路上的一道亮眼风景。

凉水镇属中温带海洋性气候,四季分明,气温适宜,空气湿度适中,年日照时数2189小时,年平均降水量644.8mm,无霜期达149天,为香瓜种植提供了优越的自然环境。当地种植的香瓜以中、早熟品种为主,包括顺甜玉娇、小糖人、哈密瓜、甜宝等优质品种,口感香甜,品质上乘,深受市场青睐。目前,已有5个规模种植户,香瓜产业已初具规模。随着交通基础设施的完善和电商平台的兴起,凉水镇香瓜的销售渠道不断拓宽,市场前景十分广阔。

截至目前,香瓜产业已成为该镇推动乡村振兴的重要抓手,将会带动更多农户增收致富,为农业高质量发展注入新动力,以“甜蜜”绘就美丽乡村新画卷。

从桑黄的“深山逆袭”到木耳的“智慧升级”,从苹果梨的“甜透乡邻”到烤烟的“智能蝶变”,延边州用一个个特色产业串起了乡村振兴的“珍珠链”。

在延边,生态优势变成了产业优势,传统农业长出了“科技翅膀”,农民跟着产业链增收致富,延边正绘就“产业兴、百姓富、生态美”的乡村振兴新图景。

初审:张洋

复审:李雪梅

终审:郭日新