在神经外科临床诊疗体系中,动脉瘤术后患者的长期随访与后续治疗,始终是核心聚焦的关键维度。近日,延边大学附属医院(延边医院)神经外科主任黄宪团队成功为一名特殊的颅内“双动脉瘤”患者实施联合介入治疗——不仅攻克“复发动脉瘤+新生动脉瘤”的复杂病灶,更首次在延边州应用载药支架(第三代血流导向装置)破解高难度诊疗难题。患者术后恢复顺利,为区域复杂脑血管疾病诊疗积累了宝贵经验。

病情特殊:“旧疾复发+新瘤生成”陷治疗困境

这位患者并非首次面对颅内动脉瘤威胁。早在2014年,他就因前交通动脉瘤破裂引发蛛网膜下腔出血,接受过开颅夹闭手术。近期复查时,不仅发现前交通动脉瘤复发,且左侧大脑中动脉分叉处新发现一枚动脉瘤(均未破裂)。

“患者有开颅手术史,颅内可能存在组织粘连,且需同时处理两颗位置、形态不同的动脉瘤,治疗方案必须兼顾安全性与有效性。”黄宪介绍,团队第一时间启动多学科病例讨论,结合患者全身状况展开细致评估。

方案抉择:“单栓+载药支架”成功破局

针对患者病情,团队对两种主流治疗方式进行客观分析:

若选择再次开颅:因既往手术史,颅内粘连可能增加操作难度,一次处理两颗动脉瘤不仅创伤较大,还可能延长术后恢复时间;

若采用介入治疗:具有微创、恢复快的优势,更适配患者需求。其中,复发的前交通动脉瘤体积小、形态规则,单纯栓塞即可实现有效闭塞;而左侧大脑中动脉分叉处的新生动脉瘤位置深、毗邻重要血管分支,需借助载药支架实现“精准隔绝”。

据了解,此次使用的载药支架(第三代血流导向装置),通过编织式网状结构覆盖动脉瘤开口,既能改变血流动力学、减少血流对瘤壁的冲击,促进瘤内血栓形成以封闭病灶。与传统栓塞相比,其优势在于:无需完全填塞动脉瘤腔,降低急性期血栓风险;维持载瘤动脉通畅,保护分支血管血流;支架表面通过化学共价键结合磷酸胆碱聚合物,进一步优化输送性能与血液相容性,减少血栓形成可能。

在与患者及家属充分沟通治疗原理、预期效果与潜在风险后,团队最终确定“单栓前交通动脉瘤+载药支架(第三代血流导向装置)治疗左侧大脑中动脉分叉处动脉瘤”的联合方案。

手术过程:精准操作保障手术安全与效果

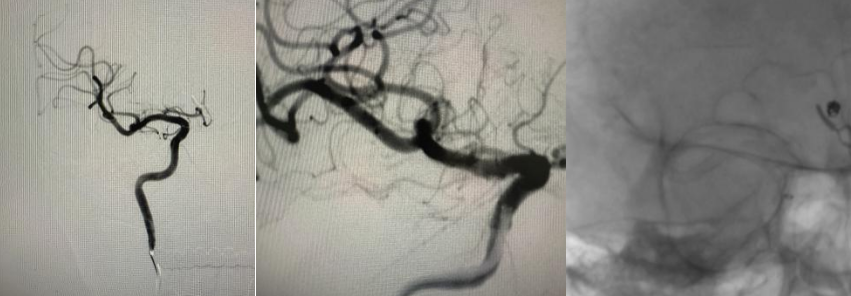

手术在全麻下有序开展。黄宪主任与马吉男主治医师紧密协作、默契配合,凭借丰富的神经介入经验,采用经股动脉穿刺入路,将微导管精准送达病灶位置:

针对复发的前交通动脉瘤,小心将微导管送入瘤腔,缓慢填入栓塞材料,直至动脉瘤完全闭塞,同时确保载瘤动脉通畅,不影响正常脑组织供血;

针对新生动脉瘤,将载药支架精准送至目标位置并释放,术中多次通过血管造影确认支架贴壁良好、完全覆盖动脉瘤开口,在瘤颈处形成稳定的生物性封闭,实现血管重建。

整个手术历时约3小时,术中影像反复确认:两颗动脉瘤均完全闭塞,载瘤动脉及分支血流正常,无任何并发症迹象,手术圆满成功。

术后恢复:温情护航患者顺利康复出院

术后,患者被转入神经外科病房接受密切监护。治疗团队成员每日细致观察患者意识状态、生命体征及神经功能变化,同步给予抗血小板聚集、血压调控等对症治疗,全力保障康复进程。复查头颅CT显示,患者颅内无出血、造影剂外溢等异常,各项指标均符合出院标准。“没想到手术这么顺利,恢复也快,太感谢黄主任团队了!”出院时,患者及家属对治疗效果充满感激。

“未来,我们将继续以患者为中心,持续精进神经介入技术,优化诊疗方案,让更多脑血管疾病患者在家门口就能享受到精准、高效的医疗服务。”黄宪表示。

作为区域内脑血管疾病诊疗的核心力量,我院神经外科始终紧跟技术前沿。此次载药支架技术的成功应用,不仅填补了延边州在复杂颅内动脉瘤治疗领域的空白,也为复发、新生、巨大等难治性动脉瘤患者提供了治疗新选择。

马吉男

神经外科主治医师

专业特长

擅长神经血管病相关疾病诊治:动脉瘤,血管畸形,高血压性脑出血,颅脑损伤(脑挫裂伤、硬膜外血肿、硬膜下血肿),头颈部血管狭窄,烟雾病,海绵窦动静脉瘘等

吉林省医疗保障协会脑血管病专业委员会委员